神社概要

ご由緒

山形県護国神社は、明治2年に新時代の幕開けとともに創建され、境内地の変更や名称変更を経て、平成6年に現在の姿になりました。

創建から約150年、今では初詣に県内各地より多くの参拝者が訪れる、山形を代表する神社となりました。

ご祭神について

戊辰戦争以降、戦争で亡くなられた

山形県出身のご英霊40,845柱をお祀りしております。

神社概要

| 所在地 | 〒990-0053 山形県山形市薬師町2丁目8-75 |

|---|---|

| 電 話 | 023-631-5086 |

| F A X | 023-624-8466 |

| 敷 地 | 約8,000㎡ |

| 創 建 | 明治2年(1869年)1月 |

| 役 員 | 冨澤善右衛門(山形県遺族会長) 尾原儀助(男山酒造株式会社代表取締役) 後藤完司(山形建設株式会社代表取締役会長) 原田啓太郎(株式会社ハッピージャパン代表取締役会長) 髙橋一夫(公認会計士) 山澤廣(株式会社ヤマザワ代表取締役会長) |

| 宮 司 | 宮舘哲男 |

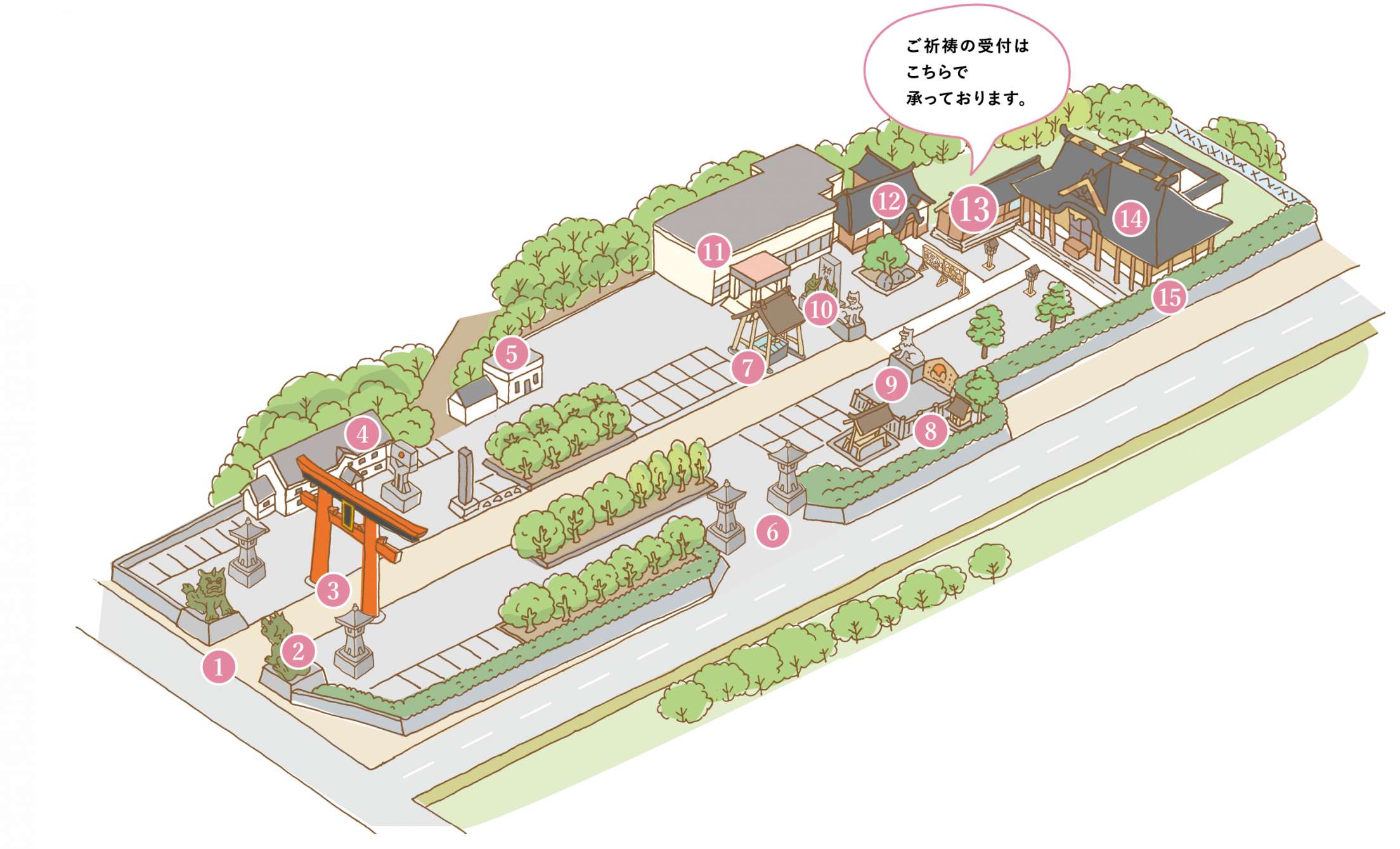

境内マップ

- 入口(南)

- 狛犬

- 鳥居

- 山形県神社庁

- 参拝者用お手洗い

- 入口(東)

- 手水舎

- 敷島神社

- 車祓所

- 祈りの塔

- 護国神社会館

- 社務所

- 授与所

- 拝殿

- 本殿

特長

四季を映し出す景観

周辺には薬師公園や馬見ヶ崎川、東の方角には奥羽山系が連なり、北の方角には月山や葉山を望むことができます。春は桜の名所として、毎年秋になると馬見ヶ崎河畔では芋煮会を楽しむ人々で賑わいます。四季折々の風情があり豊かな自然と調和したロケーションが魅力です。

広々とした境内

5,307坪の敷地に本殿・拝殿、社務・授与所、敷島神社などが建ち並びます。

高さ10.5mもある鮮やかな朱色の大鳥居から拝殿まで真っすぐに延びる参道を歩いてみると、その広さが実感でき桜並木や壮麗な拝殿と相まって、荘厳な雰囲気を味わいながら参拝することができます。

青銅日本一の狛犬

青銅の狛犬としては日本一とも言われており、道路沿いにあるため車の中からでもその迫力ある姿を拝覧することができます。境内入口に鎮座する、ひと際目を引く巨大な狛犬は、山形県護国神社創建150周年を記念して、平成29年8月15日の終戦記念日に奉納されました。高さは7尺(2m10㎝)もあり、平安時代から続く伝統ある山形鋳物で作られています。

季節の祭典

-

春 例大祭

-

夏 英霊感謝祭

-

秋 慰霊祭

-

冬 紀元祭

年表

| 明治2年1月 | 旧薩州蕃大砲長久永竜助以下十名の国事殉難の士慰霊のため創立 |

|---|---|

| 明治8年6月 | 官祭山形招魂社となる |

| 明治11年9月 | 八日町に社殿を造営 |

| 明治21年10月 | 宮町に遷座 |

| 明治44年5月8日 | 山形市大火の際に社殿を焼失 |

| 大正2年3月 | 社殿を再建竣工 |

| 昭和8年3月13日 | 山形県招魂社と改称 |

| 昭和9年10月28日 | 現在地に新社殿造営竣工、遷座祭斎行 |

| 昭和10年3月26日 | 李王垠殿下御参拝 |

| 昭和11年10月21日 | 秩父宮殿下同妃殿下御参拝 |

| 昭和14年4月1日 | 山形県護国神社と改称(内務大臣指定) |

| 昭和14年6月30日 | 朝香宮鳩彦王殿下御参拝 |

| 昭和22年4月13日 | 千歳宮と改称 |

| 昭和27年12月6日 | 山形県護国神社と改称 |

| 昭和28年5月29日 | 神社本庁別表神社に加列 |

| 昭和35年5月9日 | 天皇陛下上山市植樹祭に行幸の御砌、幣饌料御下賜 |

| 昭和35年10月28日 | 合祀概了報告臨時大祭斎行 天皇陛下より幣帛料御下賜 |

| 昭和36年10月6日 | 天皇陛下秋田県国体に行幸の御砌、幣饌料御下賜 |

| 昭和40年11月2日 | 終戦二十周年臨時大祭斎行 天皇陛下より幣帛料御下賜 |

| 昭和44年11月2日 | 創建百年記念大祭斎行 |

| 昭和50年11月2日 | 戦後三十周年臨時大祭斎行 天皇陛下より幣帛料御下賜 |

| 昭和52年5月1日 | 神社会館竣工 |

| 昭和60年11月2日 | 終戦四十周年 天皇陛下より幣帛料御下賜 |

| 平成4年10月3日 | 天皇皇后両陛下山形県国体に行幸啓の御砌、幣饌料御下賜 |

| 平成6年9月8日 | 拝殿改築竣工 |

| 平成7年11月2日 | 終戦五十周年臨時大祭斎行 天皇陛下より幣帛料御下賜 |

| 平成14年6月2日 | 天皇皇后両陛下金山町植樹祭に行幸啓の御砌、幣饌料御下賜 |

| 平成17年8月15日 | 終戦六十周年臨時大祭斎行 天皇陛下より幣帛料御下賜 |

| 平成27年8月15日 | 終戦七十周年臨時大祭斎行 天皇陛下より幣帛料御下賜 |